Sotto il Sole del Caucaso: La Lotta per il Nagorno-Karabakh

GEOPOLITICA

6/6/202411 min leggere

Credit image https://gulfif.org/

Sotto il Sole del Caucaso

La Lotta per il Nagorno-Karabakh

Nel cuore del Caucaso, tra montagne e storia millenaria, si consuma una danza mortale. Armenia e Azerbaigian si sfidano per il controllo del Nagorno-Karabakh, un territorio che brucia di antiche rivalità e nuove ambizioni. Qui, i confini sono tracciati con il sangue dei soldati e la sofferenza dei civili. Le armi moderne si scontrano, ma è la storia a guidare la danza. Nel silenzio delle diplomazie, la terra urla. E noi, spettatori impotenti, cerchiamo di decifrare il ritmo di questa guerra senza fine.

Contesto geopolitico

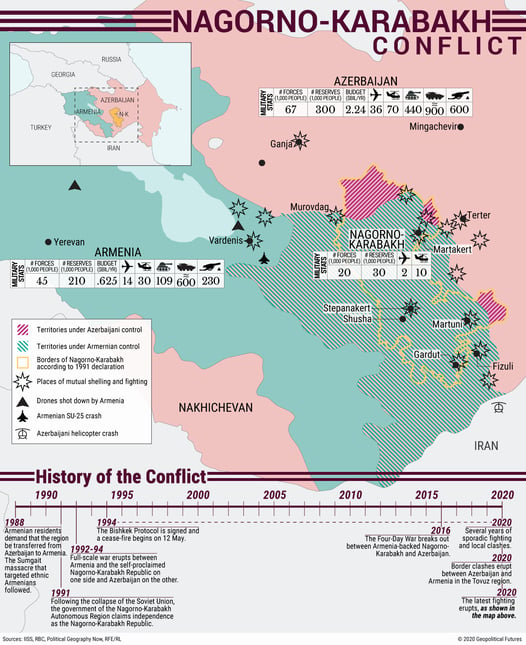

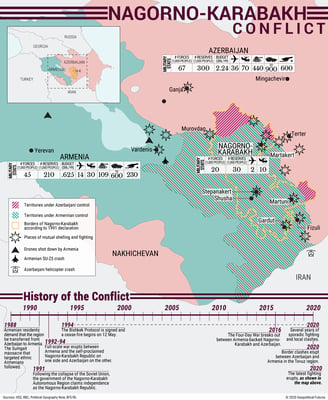

Azerbaijan

L’Azerbaijan sorge nel cuore della Transcaucasia, abbracciato dalle maestose montagne del Caucaso e lambito dalle acque del Mar Caspio. Questo paese di antiche tradizioni e moderna resilienza, si trova incastonato fra giganti come la Russia e l’Iran, e si affaccia ai vicini Armenia e Georgia. L’Azerbaijan è un crogiolo di culture, storia e geopolitica. L’area caucasica è un mosaico di lingue e culture, tuttavia, il Paese ha una lingua prevalentemente turcofona che le conferisce il titolo di piccola Turchia.

La capitale, Baku, ove vivono oltre due milioni di abitanti, è una gemma urbana che sfoggia sia modernissimi grattacieli che una Città Murata secolare riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Questa città cosmopolita non è solo il cuore pulsante dell’Azerbaijan, ma anche la casa di un quarto dei suoi cittadini, un luogo dove l’antico incontra il moderno in un abbraccio senza tempo.

L’Azerbaijan è una terra di contrasti: mentre l’Islam è la fede che risuona nelle sue valli, le comunità ebraiche e cristiane ortodosse aggiungono al paese una ricca diversità spirituale.

La sua storia è segnata da periodi di indipendenza e da decenni sotto il velo dell’Unione Sovietica, fino a riaffermare la propria sovranità nel 1989 e l’indipendenza nel 1991. Negli ultimi vent’anni, l’Azerbaijan ha cavalcato l’onda del suo oro nero, trasformandosi da Nazione emergente a potenza energetica regionale. Gli accordi internazionali hanno portato prosperità, permettendo al paese di investire in fondi governativi e progetti globali, e di rafforzare un esercito ora impegnato nella questione del Nagorno-Karabakh.

Eppure, non tutto luccica in questa terra di antichi fuochi. La povertà e la corruzione gettano ombre lunghe sul futuro, e la repressione dei diritti umani e della libertà di stampa sollevano interrogativi sulla salute della sua giovane democrazia.

In Azerbaijan, il panorama politico[1] è dominato dal Partito del Nuovo Azerbaigian (Yeni Azərbaycan Partiyası, YAP), che governa il paese a maggioranza assoluta[2] dal 1993. Il presidente (İlham Əliyev), in carica dal 2003 e il primo ministro Ali Asadov (Əli Əsədov) sono entrambi membri di questo partito. Altri partiti rappresentati in Parlamento includono il Partito Uguaglianza (Müsavat Partiyası, MP), il Partito del Fronte Popolare Azerbaigian (Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, AXCP), e vari altri. La Costituzione dell’Azerbaijan, adottata il 12.11.1995, definisce il paese come una repubblica democratica, laica e unitaria.

Armenia

L’Armenia, è una terra di antiche leggende e moderna tenacia collocata nel cuore del Caucaso meridionale, tra la Turchia, la Georgia, l’Azerbaigian e l’Iran. Questa nazione, senza sbocco al mare è un mosaico di paesaggi montuosi, patrimoni culturali e sfide contemporanee. Inoltre, per via della propria collocazione tra Europa e Asia, l’Armenia rappresenta un membro strategicamente rilevante del Consiglio d’Europa.

La capitale, Erevan, circondata da imponenti catene montuose è la casa di circa un milione di armeni, ma anche una città con antiche fondamenta e un insediamento millenario, che oggi è diventata crocevia di culture e tradizioni. Non deve stupire che uno dei moti armeni è “Una Nazione, Una Cultura”. La sua identità è stata difatti forgiata da millenni di storia, da quando era conosciuta come Hayq, poi Hayastan, la terra di Haik. La sua lingua, l’armeno, e la sua scrittura sono pilastri di questa identità inconfondibile.

La fede cristiana, radicata profondamente nel suo tessuto sociale, tanto che l’Armenia è stato uno dei primi stati al mondo a adottare il cristianesimo come religione di stato nel 301 d.C., un’eredità che continua a plasmare la sua società.

Tuttavia, questo popolo secolare ha una storia dolorosa fatta di atroci persecuzioni il cui punto culminante è stato il genocidio armeno, avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale e in particolare tra il 1915-1916, quando l’Impero Ottomano ha messo in atto una campagna sistematica di deportazioni ed eliminazioni causando la morte di circa 1,5 milioni di armeni. L’evento viene ricordato nel Paese ogni anno il 24 aprile, nel giorno della commemorazione del genocidio ma nonostante il riconoscimento internazionale non viene accettato dalla Turchia[3].

Dopo aver dichiarato l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1990, ha affrontato sfide significative, ma ha continuato a perseguire la crescita e lo sviluppo, mantenendo viva la sua importante eredità culturale.

Attualmente, il panorama politico è un mosaico composto da numerosi partiti. Alcuni di questi, sono il Contratto Civile (Քաղաքացիական Պայմանագիր) guidato dal Primo Ministro Nikol Pashinyan, e l’Alleanza Armenia (Հայաստան դաշինք) guidata da Robert Kocharyan. Vi sono inoltre partiti extra-parlamentari importanti come il Congresso Nazionale Armeno e il Partito Prospero Armenia. La struttura politica dell’Armenia è quella di una repubblica parlamentare, dove il potere esecutivo è principalmente nelle mani del Primo Ministro e del suo gabinetto.

Nagorno-Karabakh

Al centro di queste due nazioni si trova il Nagorno-Karabakh, in lingua azera “giardino nero di montagna”, una regione montuosa senza sbocco sul mare, situata nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all’Altopiano armeno. Questa regione, nota anche come Artsakh, ha un paesaggio contornato di foreste rigogliose e montagne imponenti, con un’altitudine media di 950 metri. Tuttavia, nonostante le ricchezze naturali e paesaggistiche questa è da sempre stata una terra tormentata da un susseguirsi di dominazioni e conquiste, e che a tutt’oggi si trova centro di un’intensa disputa territoriale tra l’Azerbaijan e l’Armenia, con radici che affondano nella storia e nelle identità nazionali.

L’origine del conflitto[4]

Il conflitto nel Nagorno-Karabakh ha radici profonde e complesse[5]. La storia di questa contesa territoriale inizia circa un secolo fa, nei primi anni '20 del novecento, quando il Caucaso meridionale venne conquistato dal nascente Stato sovietico. In quel periodo, le autorità sovietiche hanno deciso di assegnare il Nagorno-Karabakh, nonostante la sua popolazione fosse per tre quarti armena, alla Repubblica Socialista Sovietica Azerbaigiana. Durante l’era sovietica, le tensioni tra Armenia e Azerbaigian si sono sopite, ma non sono scomparse. Ogni volta che si è verificato un disgelo politico in URSS, gli armeni del Nagorno-Karabakh hanno inviato petizioni a Mosca, chiedendo l’annessione alla Repubblica Socialista Sovietica Armena, richieste che venivano sistematicamente ignorate.

Con la perestrojka e la glasnost’ degli anni '80, gli armeni del Nagorno-Karabakh e dell’Armenia hanno trovato lo spazio per organizzarsi e mobilitarsi intorno allo slogan “miatsum” (unione in armeno), chiedendo l’unione della regione all’Armenia. Questo ha portato a violenze e tensioni che le autorità sovietiche non sono riuscite a contenere.

Il conflitto è scoppiato apertamente nel 1992, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, e si è concluso nel 1994 con la firma di un accordo di cessate il fuoco a Biškek, in Kirghizistan. La prima guerra del Nagorno-Karabakh fu una catastrofe, è stata aggravata dalla precaria condizione economica dei contendenti nei primi anni della loro indipendenza. L’Armenia ha supportato gli armeni del Nagorno-Karabakh, contribuendo alla creazione di una repubblica de facto indipendente. Alla fine della guerra, dunque, l’Azerbaijan ha perso il controllo di gran parte del Nagorno-Karabakh e dei territori circostanti a favore delle forze armene[6].

Ulteriormente, nel corso degli anni ’90, per entrambi gli stati si è susseguito un periodo di crisi economica. Difatti, mentre l’Azerbaijan ha affrontato gravi difficoltà economiche a seguito del conflitto e della transizione dall’economia sovietica, l’Armenia, complice la propria posizione geografica, è stata isolata da parte dell’Azerbaijan e della Turchia, con conseguenti difficoltà economiche. Ulteriormente sino al 2020, la regione ha vissuto in uno stato di tensione e instabilità, con frequenti scontri al confine e una pace fragile[7].

I primi anni 2000 hanno segnato una graduale svolta per entrambi i Paesi che hanno visto una crescita economica e lo sviluppo dell’infrastruttura, dei settori informatici e della riscoperta di risorse naturali.

Ma per i due Stati, tutto è improvvisamente cambiato intorno al 2020[8], quando la vecchia questione del Artsakh si è riaccesa rapidamente portando allo scoppio della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Difatti, se da un lato l’Azerbaijan ha riconquistato parti significative del territorio perso negli anni '90, compresi alcuni distretti intorno al Nagorno-Karabakh, dall’altro, l’Armenia ha subito pesanti perdite territoriali e militari[9]. La seconda guerra del Nagorno-Karabakh è terminata con un cessate il fuoco che vede il dispiegamento di forze di pace russe nella regione[10].

Nel settembre 2023[11], un’offensiva militare azera ha portato alla capitolazione della neonata repubblica separatista del Nagorno-Karabakh e al ritorno di circa 120 mila persone verso l’Armenia. Quest’ultimo Paese ha accolto i rifugiati del Nagorno-Karabakh dopo l’offensiva azera[12].

Geopolitica e Sicurezza nel Caucaso Meridionale: Azerbaijan, Armenia e il Conflitto del Nagorno-Karabakh[13]

Nel tessuto complesso della geopolitica globale, il Caucaso Meridionale emerge come una regione di cruciale importanza strategica[14], segnata da antiche rivalità e nuove dinamiche di potere. Al centro di questa regione si trovano l’Azerbaijan e l’Armenia, due nazioni con percorsi storici divergenti e un conflitto irrisolto che continua a definire il loro rapporto: il Nagorno-Karabakh. Le potenze esterne, come la Russia, gli Stati Uniti e la Turchia, hanno giocato ruoli significativi nel conflitto[15], in particolare:

- ONU: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto la fine immediata dei combattimenti nel Nagorno-Karabakh, una de-escalation e una più rigorosa osservanza del cessate il fuoco del 2020 e dei principi del diritto internazionale umanitario[16].

- Russia: La Russia ha svolto un ruolo di mediatore durante il conflitto e continua a essere un attore chiave nella regione, avendo mediato l'accordo per un cessate il fuoco.

- Cina: La Cina ha mantenuto una posizione relativamente neutrale sul conflitto del Nagorno-Karabakh, sostenendo la risoluzione pacifica delle dispute e il rispetto dell’integrità territoriale dei paesi secondo il diritto internazionale. La Cina è interessata alla stabilità regionale, soprattutto per la sicurezza dei suoi investimenti e dei suoi progetti infrastrutturali nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road” che attraversa la regione.

- Turchia: La Turchia, da parte sua, ha sostenuto apertamente l’Azerbaigian, sia politicamente che militarmente. La Turchia e l’Azerbaigian condividono legami etnici e culturali, oltre a interessi strategici comuni, come la sicurezza energetica e la cooperazione militare. Durante il conflitto del 2020, la Turchia ha fornito sostegno militare all’Azerbaigian, contribuendo a rafforzare la sua posizione sul campo di battaglia.

- Corte Internazionale di Giustizia: Armenia e Azerbaigian si sfideranno alla Corte internazionale di giustizia a partire dal 15 aprile 2024, su accuse reciproche di "pulizia etnica" e in un contesto di tensioni militari crescenti.

Non solo, a quanto pare, in un mondo interconnesso, le implicazioni geopolitiche di una determinata area si riverberano o, meglio, si riversano in altri territori, in altre zone divise da divisioni secolari. Così ad esempio in Nuova Caledonia. Secondo le fonti, difatti, il governo azero avrebbe cercato di avvicinarsi ai movimenti indipendentisti in diverse regioni d’oltremare francesi, inclusa la Nuova Caledonia.

In particolare, durante le rivolte in Nuova Caledonia contro una riforma costituzionale francese, le fonti OSINT avrebbero osservato la presenza un numero consistente di bandiere dell’Azerbaigian[17]. Il ministro dell’Interno francese avrebbe perciò accusato l’Azerbaigian di interferire negli affari interni della Nuova Caledonia, un’accusa che l’Azerbaigian ha negato. Queste azioni sarebbero state interpretate come un tentativo dell’Azerbaigian di colpire indirettamente la Francia per il suo supporto all’Armenia nel conflitto del Nagorno-Karabakh[18]. Ulteriormente, il sostegno azero si è manifestato con la firma di un memorandum di cooperazione tra il Congresso della Nuova Caledonia e l’Assemblea Nazionale dell’Azerbaigian, che ha alimentato ulteriori tensioni e ha portato a richieste da parte dei partiti anti-indipendentisti affinché l’accordo venisse annullato.[19] Peraltro, alcune fonti affermano che la piccola Nuova Caledonia, in quanto terra rara nel quale risiede il 5,6% della produzione mondiale di nichel, sarebbe nelle mire espansionistiche di Stati ben più influenti dello stato caucasico dell’Azerbaijan, tra cui la Cina[20].

Queste dinamiche hanno rivelato la competizione per l’influenza nella regione[21] e hanno sollevato questioni sulla sicurezza internazionale, in particolare riguardo al rispetto dell’integrità territoriale e dell’autodeterminazione nazionale.

Se volete saperne di più vi invitiamo a continuare a seguirci per ulteriori approfondimenti.

Redazione di ForenSense

[1] The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Country of origin information report Azerbaijan, September 2021, in 2021_09_MinBZ_NLMFA_COI_Report_Azerbaijan.pdf (europa.eu)

[2] Castelletti, R., Elezioni in Azerbaijan, Aliyev si conferma presidente con il 92 per cento dei consensi, La Repubblica 09 febbraio 2024, in https://www.repubblica.it/esteri/2024/02/08/news/azerbaijan_elezioni_aliyev_presidente-422082559/;

[3] Internazionale (2015): Il centenario del genocidio armeno, in https://www.internazionale.it/notizie/2015/04/23/genocidio-armeni-1915-cause-riassunto

[4] Nagorno Karabakh - Notizie, foto, video – Internazionale, in https://www.internazionale.it/tag/nagorno-karabakh

[5] Europa Atlantica (2020), il Caucaso tra rivalità geopolitiche e storia: le origini della crisi in Nagorno-Karabakh, in https://europaatlantica.it/osservatorio-strategico/2020/10/il-caucaso-tra-rivalita-geopolitiche-e-storia-le-origini-della-crisi-in-nagorno-karabakh/; CRS Reports (2021), Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict, in https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46651

[6] Internazionale (2023), Trent’anni di conflitti nel Nagorno Karabakh, in https://www.internazionale.it/notizie/2023/09/20/trent-anni-di-conflitti-nel-nagorno.

[7] Altstadt, A. L., Antonenko,O., Goff, K., The Nagorno-Karabakh Conflict | An Expert Analysis, Wilson Center, in https://www.wilsoncenter.org/article/nagorno-karabakh-conflict-expert-analysis; ICG (2023) The Nagorno- Karabakh Conflict: A Visual Explainer, in https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer; Senato Della Repubblica: Il Conflitto Armenia - Azerbaigian. La questione del Nagorno Karabakh (NK), in https://www.parlamento.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01178159.pdf; ICG (2005): Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground, in https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/nagorno-karabakh-azerbaijan/nagorno-karabakh-viewing-conflict-ground

[8] Ferrari, A., Nagorno-Karabakh, la vera storia di un conflitto lungo un secolo, La Repubblica (2020), in https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/13/news/armenia_nagorno_karabak_conflitto-270396586/

[9] BBC, Armenia-Azerbaijan: Almost 100 killed in overnight clashes, 13 September 2022, in https://www.bbc.com/news/world-europe-62888891?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

[10] Difesa Online (2021): Il conflitto del Nagorno Karabakh del 2020 e l’evoluzione (tecnologica) delle operazioni militari, in https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/il-conflitto-del-nagorno-karabakh-del-2020-e-levoluzione-tecnologica-delle

[11] Tilman, A., Breve storia del Nagorno-Karabakh, La rivista il Mulino (2023), in https://www.rivistailmulino.it/a/breve-storia-del-nagorno-karabakh

[12] Il Post (2024), L’Azerbaijan sta ripopolando il Nagorno Karabakh, in https://www.ilpost.it/2024/02/11/azeri-ritornano-in-nagorno-karabakh/

[13] Landgraf, W., Seferian, A., A "Frozen Conflict" Boils Over: Nagorno-Karabakh in 2023 and Future, FPRI (2024), in https://www.fpri.org/article/2024/01/a-frozen-conflict-boils-over-nagorno-karabakh-in-2023-and-future-implications/; Petrosyan, A., The United Nations launched a final report on the humanitarian Inter-Agency Response to the Nagorno-Karabakh conflict between October 2020 and December 2021, The United Nations (2022), in https://armenia.un.org/en/196325-united-nations-launched-final-report-humanitarian-inter-agency-response-nagorno-karabakh

[14] Comai, G., Conflitto Armenia-Azerbaijan: la fine del Nagorno Karabakh, in https://www.balcanicaucaso.org/aree/Nagorno-Karabakh/Conflitto-Armenia-Azerbaijan-la-fine-del-Nagorno-Karabakh-227179; Price, E., Tiersky, A., Zamejc, A., The Nagorno-Karabakh Conflict, CSCE (2017), in https://www.csce.gov/publications/nagorno-karabakh-conflict/

[15] Bokhari, K., Azerbaijan, Armenia and a New Regional Security Architecture, Geopolitical Futures (2024), in https://geopoliticalfutures.com/azerbaijan-armenia-and-a-new-regional-security-architecture/

[16] Ultime notizie. Guterres (Onu): prove di crimini russi scioccanti in Ucraina. Lavrov all'Onu: è Zelensky a rifiutare il dialogo con Mosca, in https://www.ilsole24ore.com/art/ultime-notizie-nagorno-karabakh-guterres-chiede-fine-immediata-combattimenti-biden-e-zelensky-anche-lavrov-arriva-onu-AFDTFov

[17] APR Editor, Controversial Azerbaijan deal sparks fresh row in New Caledonia, Asia Pacific Report (2024), in https://asiapacificreport.nz/2024/04/26/controversial-azerbaijan-deal-sparks-fresh-row-in-new-caledonia/

[18] Dubow, B., New Caledonia Riots: The Azerbaijan Factor, The Diplomat (2024), in https://thediplomat.com/2024/05/new-caledonia-riots-the-azerbaijan-factor/

[19] AZERTAC (2024), ‘New Caledonian people highly appreciate Azerbaijan’s support’, in https://azertag.az/en/xeber/new_caledonian_people_highly_appreciate_azerbaijans_support-2971167 .

[20] 2duerighe (2024): Nuova Caledonia e geopolitica dei metalli critici https://www.2duerighe.com/economia/166237-caledonia.html

[21] Wells, J., Territorial Sovereignty: An Analysis of the Armenia-Azerbaijan Conflict, Princeton political review (2023), in https://www.princetonpoliticalreview.org/international-news/territorial-sovereignty-an-analysis-of-the-armenia-azerbaijan-conflict; UNESCO (2023): Situation in the Nagorno-Karabakh conflict zone UNESCO statement, in https://www.unesco.org/en/articles/situation-nagorno-karabakh-conflict-zone-unesco-statemen